Digitisation of cultural heritage of minority communities for equity and renewed engagement - Digitalizzazione del patrimonio culturale delle comunità di minoranza per l'equità e una rinnovata partecipazione - DIGICHer

DIGICHer (Digitisation of cultural heritage of minority communities for equity and renewed engagement) a rivisitare e fornire nuova conoscenza dei principali fattori giuridici, politici, socioeconomici e tecnologici che guidano la digitalizzazione del patrimonio culturale delle minoranze (CH) al fine di sviluppare un nuovo quadro modulare convalidato, concepito mediante approcci incentrati sull'utente, per promuovere pratiche eque, diversificate e inclusive. Basandosi su tale quadro, il progetto fornisce ricerche e raccomandazioni fondate su evidenza scientifica per i responsabili politici e decisionali e le istituzioni CH (CulturalHeritage – patrimonio culturale) per diffondere equità, diversità e inclusività dei gruppi minoritari attraverso la partecipazione e l'impegno nei processi di digitalizzazione CH. Fornisce inoltre metodologie per il supporto decisionale per consentire ai responsabili politici e istituzionali di monitorare il settore del patrimonio digitale con particolare riguardo alla sua diversità a lungo termine.

La nostra ambizione sarà elaborata attraverso progetti pilota realizzati assieme a tre gruppi minoritari rappresentativi in Europa, vale a dire i Sami, il popolo ebraico e il popolo ladino. Inoltre, ci impegneremo in attività di co-creazione anche con rappresentanti di altre minoranze nell'UE. Attraverso questo quadro concettuale nuovo e convalidato, incentrato sull'utente, e le relative raccomandazioni basate su dati concreti, DIGICHer mira a sostenere il settore europeo del CH affinché diventi più abile dal punto di vista digitale, in grado di cogliere i benefici e sfruttare appieno le opportunità del CH digitale promuovendo pratiche per la produzione, la gestione, la condivisione e il (ri)uso del CH digitale delle minoranze in un modo che sia rispettoso del valore e del contesto e eticamente corretto. A lungo termine, ciò consentirà la conservazione, il mantenimento e il rinnovo del CH digitale in modo da riflettere adeguatamente i contenuti previsti e promuovere pratiche digitali conformi ai valori europei, riducendo il rischio di uso improprio dei contenuti, aumentandone le opportunità di riutilizzo e promuovendo l'equità, la diversità e l'inclusione nel CH digitale europeo, contribuendo a un settore culturale più reattivo e democratico, le cui attività digitali riflettono la pluralità delle visioni del mondo presenti in Europa.

Obiettivi di DIGICHer

Risultato n. 1: Maggiore comprensione critica del potenziale, delle opportunità, degli ostacoli e dei rischi del processo di digitalizzazione del patrimonio culturale.

Quesito di ricerca n. 1: Quali sono le principali lacune, errori e ostacoli, e quali le opportunità, per le attuali strutture legislative e politiche, socioeconomiche e tecnologiche nell'UE, di sostenere i valori, l'etica e le opinioni dei gruppi minoritari nella digitalizzazione e nell'utilizzo del proprio CH?

Risultato n. 3: Raccomandazioni e/o metodi, basati sulla ricerca e sulla conoscenza, sul modo in cui il settore del patrimonio culturale europeo può gestire meglio la digitalizzazione delle proprie collezioni, compresa la definizione di priorità, la garanzia che il contesto corretto si rifletta sugli oggetti digitali creati e la garanzia della loro durabilità a lungo termine.

Quesito di ricerca n. 3: Quali sono le politiche e le procedure che promuovono al meglio azioni congiunte e la partecipazione di tutte le parti interessate (comprese le minoranze, le istituzioni del CH e gli utenti finali) alla digitalizzazione e all'utilizzo del CH, che promuovono un'adeguata rappresentanza del CH digitale delle minoranze in termini di mezzo, contenuto e contesto?

Risultato n. 2: Cornici metodologiche convalidate che aiutino il settore del patrimonio culturale a sfruttare al meglio le proprie risorse digitali, al fine di sfruttare appieno i vantaggi della transizione digitale ed evitarne le insidie.

Quesito di ricerca n. 2: Come possiamo utilizzare metodi incentrati sull'utente per co-creare un quadro inclusivo, duraturo, olistico e circolare per l'impegno e la partecipazione del pubblico nel contesto del CH digitale delle minoranze?

Risultato n. 4: Contributi significativi per aiutare gli istituti europei di tutela del patrimonio culturale a diventare più abili sul piano digitale, in grado di sfruttare appieno le opportunità offerte dal patrimonio culturale digitale.

Quesito di ricerca n. 4: Quali sono le strutture di governance, il processo decisionale e le pratiche organizzative che il settore CH può adottare per la produzione, la gestione e la distribuzione del CH digitalizzato al fine di sfruttare appieno le opportunità del CH digitale migliorando al contempo l'equità, la diversità e l'inclusione?

Approccio metodologico di DIGICHER

L'approccio metodologico di DIGICHer si basa sulla centralità dell'utente e sul pensiero progettuale. Crediamo fermamente nel valore dei contributi, delle idee e delle esperienze di tutti. L'approccio collaborativo alla scienza apre le acquisizioni scientifiche all'intera società, crea una comunicazione circolare anziché gerarchica e unidirezionale, e rafforza il sentimento di appartenenza alla comunità.

Comunità in DIGICHer

“Digitisation of cultural heritage of minority communities for equity and renewed engagement" (DIGICHer) mira a promuovere pratiche eque, diversificate e inclusive, e le comunità culturali sono attivamente coinvolte nel progetto dall'inizio alla fine. Consideriamo il contributo delle comunità culturali e linguistiche come un fattore chiave di successo per garantire la continuità dei risultati del progetto a lungo termine in tutta Europa. DIGICHer co-progetterà e piloterà la cornice metodologica in collaborazione con tre gruppi minoritari rappresentativi in Europa: i Sami, il popolo ebraico e il popolo ladino, ed si sforzerà anche di espandersi ad altri gruppi minoritari in altri contesti.

Comunità di Sami

La patria Sámi (Sápmi in lingua Sámi del Nord) si trova nelle parti settentrionali della Norvegia, Svezia e Finlandia, e sulla penisola di Kola in Russia. I Sami hanno abitato questa zona prima che si formassero gli attuali confini statali, e attualmente ci sono circa 75 000-100 000 persone Sami. Il Sámi settentrionale è la lingua più parlata, ma in totale ci sono nove lingue Sámi. Altre lingue Sámi sono il Sámi meridionale, l’Ume Sámi, il Pite Sámi, il Lule Sámi, lo Skolt Sámi, l’Inari Sámi, il Kildin Sámi e il Ter Sámi. I mezzi di sostentamento tradizionali dei Sámi includono la pesca, l'allevamento di renne, la caccia e l'artigianato Sámi, e le loro forme moderne rimangono un'importante attività culturale ed economica per molti Sámi. In generale, la cultura è caratterizzata da un forte legame con la natura.

I Sámi sono l'unico popolo indigeno riconosciuto all'interno dell'Unione Europea.

L'Archivio Sámi in Finlandia è stato aperto nel 2012 presso il Centro Culturale Sámi Sajos di Inari. Conservando il patrimonio archivistico, l'Archivio Sámi fa parte della memoria collettiva del popolo Sámi. Sostiene e promuove la ricerca Sámi, aumenta la conoscenza storica del popolo Sámi e rafforza la sua cultura.

L'Archivio Sámi fa parte dell'Archivio Nazionale di Finlandia. Oltre al patrimonio culturale Sámi, l'Archivio nazionale finlandese contiene molti altri archivi delle minoranze etniche, come quelli dei Careliani, degli Ingri, degli Ebrei e dei Rom. Nel progetto DIGICHer, l'Archivio Nazionale della Finlandia si concentra sul patrimonio culturale archivistico dei Sami e dei Careliani.

Pascolo di cervi, Finnmark, Norvegia, collezione Samisk Arkiv in Norvegia, Sámi arkiiva/Samisk arkiv - Arkivverket

Nuoran-Pekka L. Pekka Saijets che sala le trote - 1913 - Finnish Heritage Agency, Finlandia - CC BY.

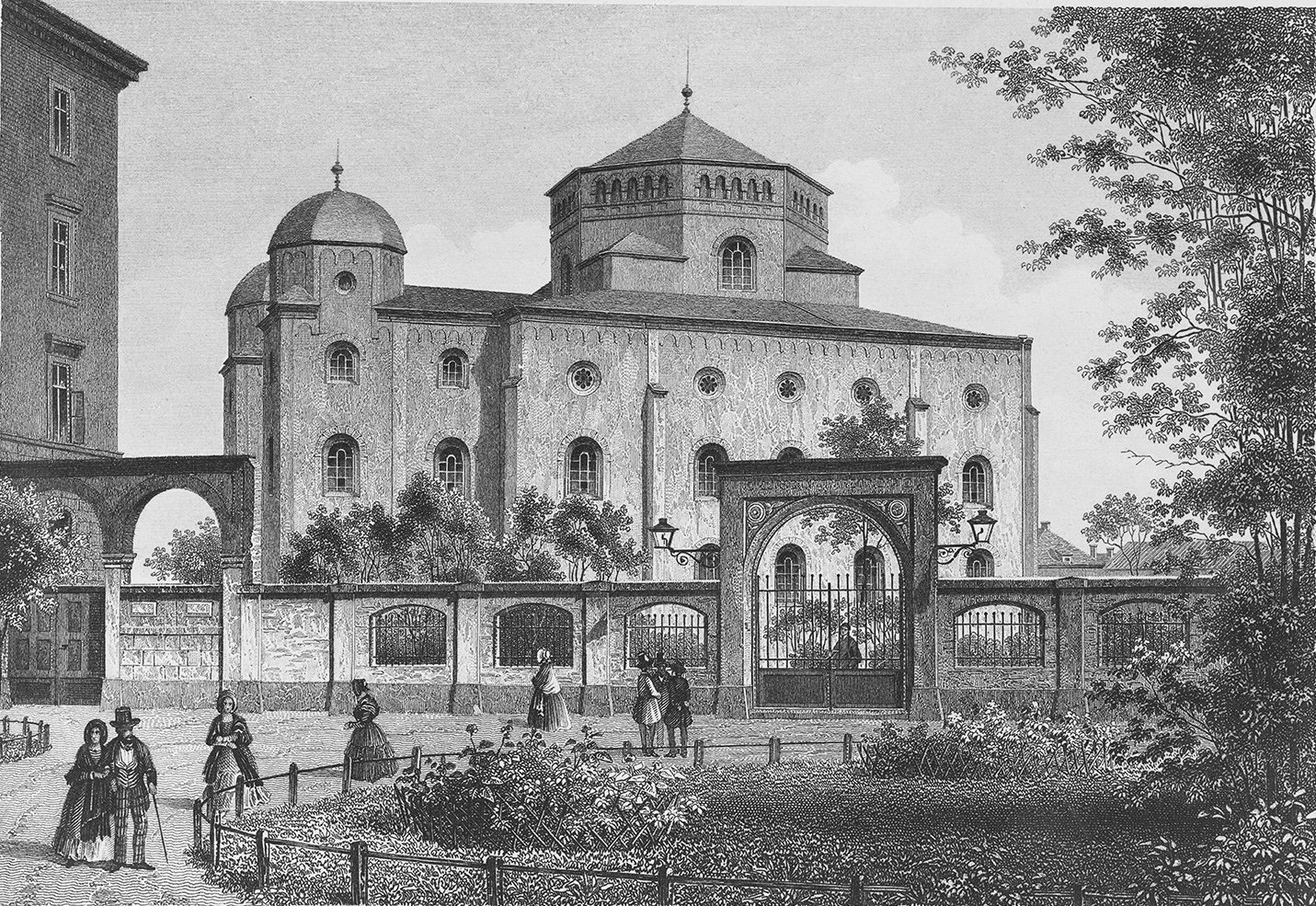

Nuova sinagoga, di Heinrich Gertrud, Germania, accesso pubblico

Matrimoni ebraici. Si ritiene che sia il matrimonio della pittrice Mathilde e di G. D. Cohen Tervaert, 1903.

Comunità ladina

L'Istituto Culturale Ladino "Majon di Fascegn" - Museo Ladin de Fascia si propone di preservare e dare valore e futuro alla lingua ladina e al CH (patrimonio culturale) di questa comunità minoritaria. Questo ente opera in 3 principali campi di ricerca: infrastrutture linguistiche per la standardizzazione della lingua ladina; biblioteca e archivi ladini; conservazione etnografica (Museo). Negli ultimi due decenni, questa istituzione ha lavorato alla digitalizzazione di tutto il suo patrimonio nei settori citati. Le attività dell'Istituto Culturale Ladino e del Museo Ladino nel campo della digitalizzazione si sviluppano in sinergia con altri soggetti che operano per la salvaguardia del ladino e prestando attenzione alle esigenze della domanda locale e turistica, considerando che la Valle di Fassa, dove si trovano l'Istituto e il Museo, ha una massiccia economia turistica con cui il patrimonio culturale deve costantemente confrontarsi. Come obiettivo principale per i prossimi anni, l'Istituto Culturale Ladino, il Museo Ladino e gli altri enti che lavorano in sinergia con loro dovranno mappare e organizzare meglio i diversi strumenti digitali messi a disposizione degli utenti e collocarli in un contesto culturale, sociale ed economico condiviso e soprattutto visibile e riconoscibile come parte di una missione unica di conservazione e salvaguardia di questo patrimonio attraverso le più moderne tecnologie rispettando i valori e le visioni di questa minoranza.

I possibili compiti in cui lavorare per raggiungere i suddetti obiettivi e che l’Istitut Cultural Ladin intende perseguire in DIGICHer sono: 1) mappatura dei diversi strumenti e attività esistenti; 2) creazione di una piattaforma dedicata e riconoscibile che raccolga il patrimonio digitale al fine di migliorarne l'accessibilità e la fruibilità; 3) digitalizzazione di altro materiale; 4) ideazione e sviluppo di nuovi strumenti digitali per condividere e mettere a disposizione il linguaggio e il CH anche in ambito economico e sociale; 5) lavorare sugli aspetti giuridici ed etici della condivisione di questo patrimonio, tenendo presente che i rappresentanti della minoranza dovranno essere costantemente coinvolti, al fine di non creare un divario tra le parti interessate e i ricercatori.

Comunità ebraica

Gli ebrei vivono in Europa da più di duemila anni, spostandosi continuamente attraverso il continente a causa di fattori come guerre, persecuzioni per ricercare una vita migliore. La storia dell'ebraismo europeo è segnata da periodi di fiorente vita comunitaria, intellettuale e spirituale, come l'età d'oro dell'ebraismo sefardita nella Spagna medievale e della Turchia, e periodi neri di pogromviolenti e discriminazione razzista, come quello dell'Olocausto, che quasi spazzò via la popolazione ebraica in Europa. All'indomani della Seconda guerra mondiale, c'è stata una ripresa limitata della vita ebraica in Europa, con l'attuale popolazione di circa 1,5 milioni, che vive principalmente in Francia, Regno Unito, Germania, Russia e Ucraina. Il ricco patrimonio ebraico in Europa, sia tangibile che intangibile, copre una vasta gamma di forme e generi culturali. Vari sforzi, avviati e sostenuti da organizzazioni sia ebraiche che non ebraiche, si concentrano sulla digitalizzazione e sulla conservazione di questo patrimonio.

I musei ebraici e altre organizzazioni del patrimonio culturale in Europa sono tipicamente intrecciati nel tessuto sociale, organizzativo, di comunicazione e normativo dei rispettivi stati, regioni e città. Di conseguenza, possiedono le stesse caratteristiche e affrontano le stesse sfide di altre iniziative di digitalizzazione del patrimonio in Europa. Tuttavia, ci sono specificità che si applicano alle organizzazioni del patrimonio ebraico.

Spesso esse mantengono relazioni forti e ricche con le principali organizzazioni del patrimonio in Israele, come la Biblioteca Nazionale o l'Archivio Centrale del popolo ebraico a Gerusalemme, che si occupano della storia e della cultura del popolo ebraico. Queste collaborazioni di solito comportano la condivisione delle responsabilità, con responsabilità di finanziamento e operative che ricadono sulle controparti israeliane, più grandi e meglio attrezzate, e responsabilità di contenuto sulle istituzioni europee. Tali progetti congiunti aggiungono un'importante dimensione internazionale al lavoro di digitalizzazione dei musei ebraici, ma presentano anche ulteriori questioni da gestire - nel diritto d'autore, nella gestione dei progetti, nell’organizzazione e talvolta nella politica. Inoltre, Israele sta attualmente conducendo un ambizioso programma nazionale di trasformazione digitale. A causa dei numerosi collegamenti professionali, personali e di contenuto tra il settore del patrimonio israeliano e i musei ebraici in Europa, i musei in genere cercano di mantenere rapporti di lavoro con questi programmi e anche di parteciparci. Il pubblico dei musei ebraici in Europa è vario, dai visitatori locali e nazionali ai visitatori europei, israeliani e internazionali interessati alla cultura ebraica. Rivolgersi a questo pubblico eterogeneo richiede una definizione precisa delle priorità.

Costumi tradizionali ladini della Val di Fassa, Calendario Anton Sessa in Ladino, 2010, Istituto Ladino di Cultura

Pordoi pass 2.239 meters a.s.l.